Arte

La cuestión palpitante

Una exposición comisariada por Javier Barón da relevancia por fin en el Museo del Prado a los pintores sociales asturianos

"Hijo de la revolución", de Antonio Fillol (1904) / .

En el arte actual lo principal es el tema, como lo fue a lo largo del siglo XIX. Desde que se implantaran las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en 1856, primero se impuso la pintura de historia, que tuvo sus momentos culminantes en 1871, con el triunfo de Eduardo Rosales, y 1878, con el de Francisco Pradilla, y empezó a degenerar a partir de 1881, con el "campanazo" de José Casado del Alisal, y sobre todo 1887, cuando se premiaron cuadros tan grandes que parecían telones y le hicieron escribir a José Ortega y Munilla que si una catástrofe sepultara a España en el abismo nadie sabría cómo vestían los españoles entonces.

Desde 1876 se introdujo el paisajismo más puro y a partir de 1884, en que Benito Pérez Galdós se estrena como crítico pidiendo que se pintara la época presente, van ganando posiciones el naturalismo y la pintura social, que en 1892 avanzan en la senda de la verdad con Vicente Cutanda ("Una huelga de obreros en Vizcaya") y Luis Jiménez Aranda ("Una sala de hospital durante la visita del médico"), en 1897 tienden hacia el melodramatismo y en 1899 se reconducen a un más sano realismo, que culmina en 1901 con la Medalla de Honor a Joaquín Sorolla, tras éxitos como "¡Otra Margarita!", "¡Aún dicen que el pescado es caro!" y "¡Triste herencia!" (entre exclamaciones).

Es lo que Emilia Pardo Bazán denominó en 1883 "la cuestión palpitante", en un conjunto de artículos referidos a la novela prologado por Leopoldo Alas "Clarín". Aunque en el Museo Nacional del Prado se conservan la mayoría de las obras de esta tendencia, en especial las premiadas, nunca hasta ahora había acogido una exposición que las recopilara y repasara su incidencia, algo que por fin hace en un conjunto de casi trescientas obras en el que predominan las pinturas, pero en el que también hay obra gráfica, carteles y fotografías, y hasta cine, en salas anexas a modo de pequeños gabinetes.

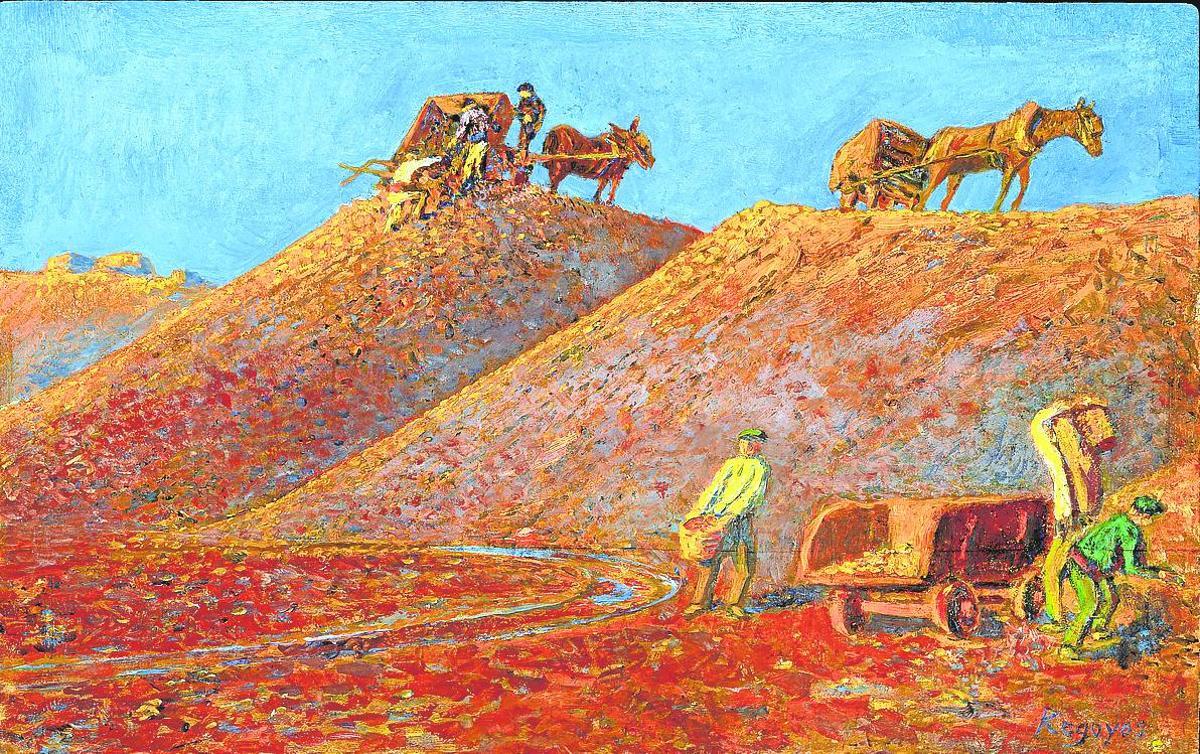

"El hierro", de Darío de Regoyos (1900). / .

Se recogen todas sus variantes en los apartados dedicados al trabajo en el campo, la mar y la industria, el trabajo de la mujer, la educación, la religión, la enfermedad y la medicina, la muerte y los accidentes laborales, la prostitución, la emigración, la marginación racial o de clase, el colonialismo y las huelgas y reivindicaciones sociales. La exposición permite descubrir a artistas mujeres como la gallega Elvira Santiso o la gaditana María Luisa Puiggener y apreciar la valentía del pintor valenciano Antonio Fillol, siempre polémico y hasta censurado, influido en lo artístico y lo político, como Sorolla, por otro escritor naturalista y republicano, Vicente Blasco Ibáñez.

Centrada en la profunda transformación social experimentada en España entre 1885 y 1910, es normal que sean mayoría las obras de pintores de las regiones más industrializadas, como el País Vasco y Cataluña, que es la única que cuenta con un artículo diferenciado en el catálogo, firmado por Francesc Fontbona, junto a otros dedicados a la escultura y la fotografía. Pero, asimismo, aunque no se resalte de igual manera, tienen al fin su adecuada presencia los artistas de Asturias, muy sometida también a los cambios, por ejemplo, tres de los cuatro pintores a los que Javier Barón, jefe de conservación del Área de Pintura del siglo XIX del Prado y comisario de la exposición, dedicó su inédita tesis doctoral: Juan Martínez Abades, José Uría y Uría y Luis Menéndez Pidal.

De este último, Medalla de Honor de las Nacionales de Bellas Artes, está su excelente "Salus infirmorum", premiado en 1899, cuadro que debería permanecer expuesto para siempre en la colección permanente y no almacenado en los depósitos del Museo del Prado. No figuran sin embargo Tomás García Sampedro ni la Colonia de Artistas de Muros que ayudó a formar, experiencia pionera de pintura al aire libre en España que sólo se muestra a través de dos fotografías con escenas campesinas que pertenecieron a Joaquín Sorolla, uno de sus integrantes tardíos. Sí lo hace en cambio la Escuela de Olot.

También están Ventura Álvarez Sala y Augusto Junquera, con obras normalmente dispersas en el Prado Expandido o depositadas en el Museo de Bellas Artes de Asturias, como las de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, ahora propiedad de la Colección Unicaja. El Museo del Pueblo de Asturias deja fotografías de Filipinas y Cuba y de los fotógrafos Edmundo Lacazette y Julio Peinado, del que también presta obra la Colección Alvargonzález de Gijón. Asimismo, se le otorga la pertinente relevancia al fundamental papel renovador jugado por el postimpresionista riosellano Darío de Regoyos, pintor y grabador cosmopolita, cuya obra decididamente moderna, tanto en lo formal como en lo temático, hace de engarce entre el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Presente en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes desde 1890, su pintura novedosa no fue tomada en serio y sólo recibió una tercera medalla en 1908, inmediatamente después de mostrar su trabajo en un salón madrileño, con encendidos defensores como Azorín. Pero sin él no se entiende lo que vendría después, tanto el modernismo catalán como el simbolismo o el expresionismo dulce o crudamente caricaturesco de pintores como Isidro Nonell, Pablo Picasso, José Gutiérrez Solana o Juan Gris, presentes también en la exposición, así como de los renovadores asturianos Evaristo Valle y Nicanor Piñole, de los que hay obras procedentes de sus respectivos museos personales en Gijón.

"Salus infirmorum", de Luis Menéndez Pidal (1896). / .

Arte y transformaciones sociales en España 1885-1910

Museo Nacional del Prado, Paseo del Prado s/n, Madrid. Hasta el 22 de septiembre

Suscríbete para seguir leyendo

- La astronómica deuda de Rafa, famoso colaborador de Mediaset: de vivir en hoteles de lujo y coches caro a debe 5 millones de euros

- Buenas noticias para los mayores de 50 años: el regalo de la Seguridad social de casi 500 euros que van a recibir entre los días 10 y 15 del mes

- Telecinco despide a Alejandra Rubio: adiós a la hija de Terelu Campos

- El 'hijo de María Teresa Campos rompe su silencio sobre el futuro nacimiento: 'A pesar de su juventud

- Alejandra Rubio cuenta cómo está llevando su embarazo y contesta a los que cuestionan su relación con Carlo Costanzia: 'Me da vergüenza

- Bertín Osborne anuncia su retirada: 'En 43 años no me había pasado esto

- Alejandra Rubio pide 'socorro' a su salida del hospital tras la última revisión de su embarazo

- Carrión comunica su decisión: abandona el Real Oviedo y ficha por Las Palmas